지난번에 공정위가 챔프스터디와 메가스터디에게 과징금을 부과한 소식을 전해드린 적 있었죠. “마감 할인”, “지금이 아니면 가격이 올라요” 등 할인 혜택이 곧 사라질 것처럼 광고해놓고 이후에도 이름만 바꿔서 같은 가격으로 판매하는 등 거짓 광고를 수년 동안 계속해왔기 때문이에요.

👉 오늘이 마지막 기회라는 광고, 거짓으로 들통나 과징금

이외에도 요즘 공정위가 거짓 광고 혐의로 몇몇 기업에게 과징금을 부과했다는 소식이 계속 들립니다. 게다가 기관에서 소비자가 오해할 수 있는 광고 문구나 표현을 구체적으로 규제하는 경우도 늘어나고 있죠. 관련 업계의 마케터라면 꼭 알아야 할 부분인데요. 어떤 것들이 문제가 된 건지, 그리고 바뀌게 될지 함께 살펴볼게요! 👀

뷰티업계 마케터는 주목!

식약처는 1월 21일 ‘화장품 표시·광고 관리 지침’을 개정했는데, 소비자가 오해할 수 있는 문구를 ‘금지 표현’으로 정했습니다.

먼저 ‘병원용’, ‘피부과 시술용’이라는 문구는 사용할 수 없게 됐어요. 이러한 표현은 의약 전문가가 추천했거나 의료기관, 또는 약국에서 이 제품들을 지정하거나 사용한다고 오해할 수 있기 때문이에요. ‘니들’, ‘미세침’ 등 제품의 사용방법이 화장품의 범위를 벗어나는 표현도 금지했어요. 그리고 ‘엑소좀’ 등 인체에서 유래한 성분으로 오해할 수 있는 문구는 ‘식물 엑소좀’과 같이 유래를 명시해야 하고, 안티에이징 화장품 광고에서 많이 쓰이는 ‘피부 나이’는 ‘피부노화지수’로 대체해야 쓸 수 있어요.

또한 식약처는 의료제품(기능성화장품·의약외품·의료기기) 온라인 광고를 점검해 허위·과대·부당광고 302건을 찾아냈는데요. ‘미백 개선’, ‘잇몸 재생’ 등으로 광고하던 치약은 일반 치약에 불과했으며, 편도결석을 예방한다는 가글 광고는 거짓이었던 것으로 드러났습니다. 이외에도 ‘홍조 개선’과 같은 질환의 치료 효과가 있다고 광고하거나, ‘흉터 개선’처럼 의약품으로 오해할 수 있는 표현을 사용한 광고들이 많았다고 해요.

식약처는 검증되지 않은 의학적 효능·효과 등을 내세우는 광고를 조심해야 한다고 강조했는데요. 구체적으로 금지 표현까지 정했다는 점을 생각하면 화장품이나 의료제품을 마케팅할 때 확실하지 않은 표현을 최대한 줄이고, 효능·효과를 입증할 수 있는 충분한 자료가 있어야 할 것 같아요.

까다로워진 금융업계 마케팅

필요하지 않은 대출 수요를 자극한다고 비판받았던 일부 대출광고가 사라질 것으로 보여요. 금감원은 은행연합회, 저축은행중앙회와 함께 최근 797개의 대출상품 광고를 점검했는데요.

이중 가장 많이 적발된 사례는 최저금리만 강조하는 대출 광고였어요. 광고하는 공간이 작다는 이유로 연결된 페이지를 접속해야만 최고금리를 확인할 수 있게 만든 거예요. 또한 금리가 바뀌었어도 이를 광고에 반영하지 않는 경우도 있었습니다. 이에 따른 조치로 금감원은 최고금리를 꼭 표시하도록 하고, ‘정확한 최신 금리 정보는 확인이 필요하다’는 내용을 추가하도록 했어요.

또한 대출을 빠르게 받을 수 있다고 강조하는 표현도 금지했어요. ‘오늘 바로 입금’, ‘90초면 비상금 뚝딱’ 등 대출이 간편하고 신속하게 진행될 것 같은 문구는 과장 광고의 소지가 있다는 거죠. 실제로는 대출 심사를 거쳐야 하는데, 이 문구로 인해 소비자가 오해할 가능성이 크다고 봤어요. 이런 흐름으로 보면, 적금상품을 광고할 때 최고금리만 표시하는 것과 같이 제한적인 수치만을 보여주는 광고 문구가 추가적으로 제한될 수도 있다고 생각돼요.

교육마케터는 통계 표현 주의보

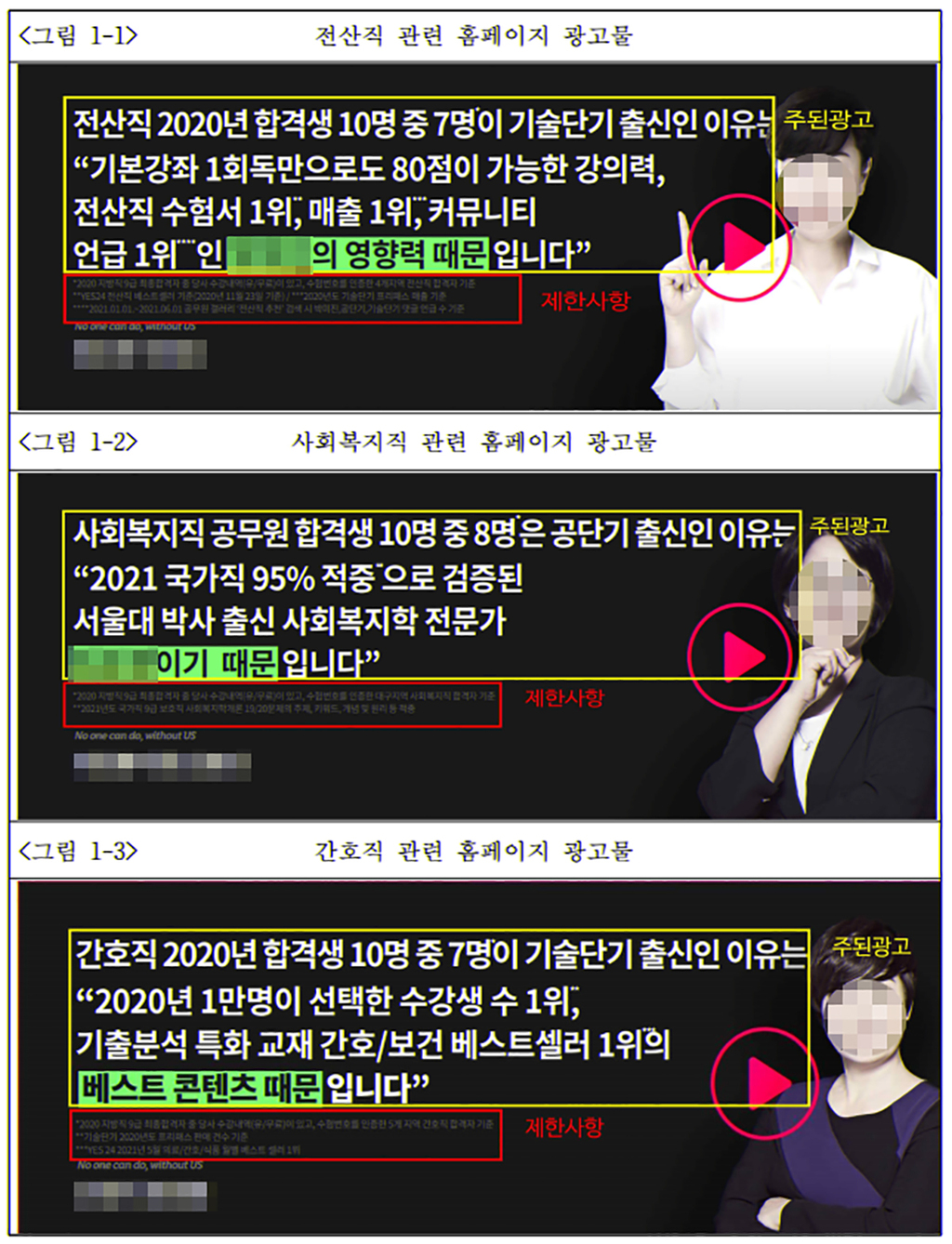

온라인 교육기업들의 광고도 공정위의 타깃이 됐는데요. 공무원 시험 교육 콘텐츠를 제공하는 ‘공단기’ 브랜드 운영사 ST유니타스는 거짓·과장 광고 혐의로 과징금 1억 900만 원을 부과 받았습니다. 구체적으로는 2020년 전산직·사회복지직·간호직 공무원 시험 전체 합격생 10명 중 7~8명이 자사의 수강생인 것처럼 오해할 수 있다는 건데요. 실제 합격률은 49~66% 수준인 것으로 알려졌어요.

게다가 공정위 조사가 시작되자 1~5개 지역의 통계만을 선정한 것이라는 내용을 추가해 광고를 수정했는데요. 이마저도 소비자가 확인하기 어렵게 작은 글씨로 적었으며, 같은 수법으로 ‘수험서 1위’, ‘매출 1위’ 등의 광고 문구에도 근거가 되는 정보를 잘 보이지 않게 표시한 사실도 확인됐어요. 공정위는 이 문구들이 ‘소비자가 구매를 선택함에 있어서 중요한 정보’라고 판단하고 제재했어요.

에듀윌도 비슷한 일들이 있었죠. 2022년, 에듀윌은 ‘합격자 수 1위’라고 광고하면서 이에 대한 근거는 작은 글씨로 적어 찾기 어렵다는 이유로 공정위가 과징금 2억 8600만 원을 부과받았어요. 그리고 지난해에는 ‘10명 중 9명이 3개월 내 단기 합격했다’고 광고했는데, 알고 보니 전체 수강생 중 단 10명만 응답한 설문조사였습니다.

이외에도 온라인 교육업계는 ‘1위’라든지, 유리한 통계를 활용한 합격률을 보여주는 등의 표현을 많이 쓰고 있는 것으로 확인되는데요. 공정위가 몇 년 전에도, 그리고 지금도 비슷한 이유로 광고에 제재를 가하는 걸 보면 오히려 다른 관점에서 우리 회사의 경쟁력을 강조할 수 있는 표현을 만드는 것도 필요해 보여요.

패션마케터들은 위기를 기회로 만들자

국내 패션업계를 떠들썩하게 만든 소식이 최근에 들려왔죠. 국내 패션 브랜드들이 패딩의 충전재 혼용률을 거짓으로 적어 패션플랫폼 무신사로부터 제재당한 일인데요. 👉 패딩 게이트? 패딩 충전재 혼용률 논란 정리

생각보다 훨씬 많은 브랜드가 대상이 되면서 많은 소비자들에게 실망감을 안겨주고 있어요. 무신사는 패딩의 충전재 혼용률 이슈가 커지자 덕다운과 캐시미어가 포함된 7,968개 상품을 검사하고 있습니다. 문제가 된 상품과 브랜드는 판매 중지 및 퇴점 조치하고 있고요. 무신사 뉴스룸 알려드립니다 코너에서는 적발된 브랜드와 상품, 그리고 어떻게 조치했는지를 꾸준히 알려주고 있죠. 처음으로 제재한 12월 18일 이후 2월 5일 업로드된 게시물까지 10개가 넘는 브랜드들이 적발됐어요.

게다가 무신사에서 제재당한 브랜드가 다른 플랫폼에서는 버젓이 판매되고 있는 경우도 확인돼요. 이번 이슈로 인해 소비자들은 단순히 패딩과 캐시미어 소재만이 문제가 아니라 국내 패션 브랜드들 자체에 대한 나쁜 이미지로 자리 잡을 가능성도 있어 보여요. 특히 옷의 기능성을 강조했던 표현들은 검증된 자료가 없다면 믿기 어려워지겠죠.

일부 온라인 커뮤니티에서는 ‘해외 패션 브랜드가 답이다’라고 말하기도 하며 국내 패션 브랜드들에 대한 실망감을 표현하기도 하는데요. 반면에, 몇몇 패션 브랜드들은 솔직하게 소비자들과 소통하거나, 검증된 자료를 먼저 보여주면서 충성고객을 만드는 모습도 보여주더라고요. 위기를 오히려 기회로 활용하는 것도 필요한 때인 것 같습니다.

이외에도 이커머스 플랫폼에서 최대 할인율을 미끼로 가격을 바꿔서 표시하기도 하고, 유튜버가 효능을 부풀려 얘기해 질타를 받은 사례도 있죠. 이와 관련해 가이드라인이 명확하지 않다는 지적도 있지만, 점차 규제가 구체적이고 강해질 것으로 예상돼요. 게다가 온라인 커뮤니티에서도 이에 대한 불만 사례를 쉽게 확인할 수 있는 만큼, 마케터의 입장에서는 이전보다 까다로워진 규제에 맞춰 사실과 다르거나, 과장해서 표현한 광고 문구가 있는지 미리 확인하고 조치하는 것이 필요해 보입니다.